今日、「池上彰が新年に教えたい」がテレビでありよりましたばってんが

今の人は本当に正月の行事ごとに疎かですね。

ばってんが正月はいつからいつまでば言う?

こげな正月行事の文化は関東関西で全く違うとが面白かですね。

関東は徳川幕府の影響、関西は京都、また商人の文化の影響のありますもんね。

十二支ば言える人も今の若っか人には少なかっちゃろうね・・

ちなみに十二支に「ミヤオ」は入っとりません。中国からの伝来で

日本では主に一日ば十二分割する時間ば表しておりました。

「草木も眠る丑三つ時」やら言いまっしょう?

十二支の一番目は何で「ねずみ(子)」か?若い人知っとります?

あれ牛の背中にのってずるしとるとですよ。

ずるがしこい「ねずみ男」との関係はここでは定かで無かけん書きません。

そもそも「ねずみ男」は鬼太郎のキャラクターやけんね。

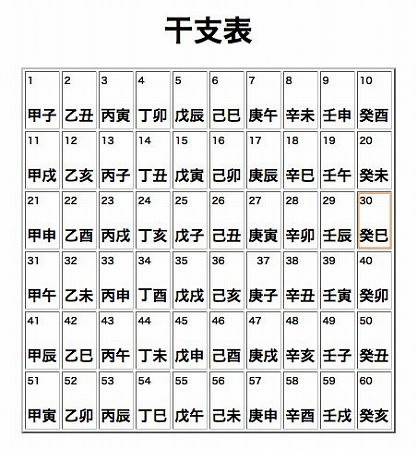

年賀状に使うけん十二支は知っとっても「十二支十干(じゅうにしじゅっかん)」

は知りめえね~本当は「子、丑、寅・・・」の十二支と「甲、乙、丙・・」の

十干の組み合わせて「干支」がなりたっとりますとよ。

そいけん「今年の干支は?」て言うたら正確には「己亥」て言わななりません。

![]()

そしてこの干支の最初が「甲子(きのえね)」になります。

大正時代の「甲子」の歳に完成したとが「甲子園球場」ては有名ですね。

ちなみに博多大黒流の最高決議機関は「甲子会」ですよ。

そしておいしゃんが生まれたとは「丙申」の年であります。

昔の人は短命やったけんこの60年で大体人生ば全うするけん

生まれ年は西暦やら元号や無うて「干支」であらわしよりました。

今はともかく昔の山笠やら松囃子の手拭はこの「干支」で

年ば表しよりました。

![]()

60年で繰り返すけんこの年は「昭和戊戌」てあります。

陛下が即位して60年以上はほとんどあり得んけん昭和に「戊戌」は

一回しか無かけんです。

ちなみに「昭和天皇」の在位64年は歴史上、第一位です。

干支一回り以上してます。

生れて60年で一回りやけん「還暦」て言います。

昔はこげん長生きでけたて言うとが「還暦祝」ですが

おいしゃんすでに車の走行距離と一緒で一回り越えとりますもんね。

一回り半くらいは生きたかばってん無理でしょうや~

ばってんこういうおいしゃんも暦みらな「十干」の順番は覚えんです。

昔「干支人形」ば扱いよったけんの知識です。

さて、正月て言うたらやっぱ「お雑煮」全国各地で味も具も違うばってん

お餅が入るとは全国一緒、日本は古来「米」の民族ですけんね。

くっきり関東圏は「角餅」関西圏は「丸餅」にわかれ

焼くか煮るか?も地方によって様々です。

![]()

博多は丸餅の澄まし汁仕立てです。

昔、兄貴が正月はラグビーの全国大会で関西に投宿やった時

雑煮が「味噌仕立ての餡小餅」やって早ぅ帰って博多の雑煮が食いたいて

言いよりましたもんね。

角餅の例外は唯一「鹿児島」の角餅、やっぱ薩摩は九州でも別格ですね。

何で関東は角餅か?池上さんに言わせたら江戸は人口が多かけん

いちいち丸めんで手っ取り早ょうのして切るて言いござったばってんが

本当は関西圏(大阪)は商売人の町やけん正月からおなごが刃物は使わんとこから

来とります。おせちも女将さんが正月煮たきせんで良かごとした料理です。

![]()

※これは料理屋さんの博多雑煮の写真です。鶏の雑煮ですね・・どっこも海老が入らんとが不思議です・・

博多も例にもれず「丸餅の煮餅」です。

今や博多も近辺からの移住者も多かけん各家庭で様々です。

ばってんがこれは山笠の仕来りが流、はたまた町で全然違うとといっしょ

ましてや家庭料理はそこそこで違います。

今は「アゴ出汁」て言いますばってんが昔は「ハゼ」の上品な出汁使うたり

魚も鰤や無うてその上品な出汁に合わせて鯛やらの「白身魚」ば使うとりました。

もちろん鶏ベースの雑煮も家庭によっては有りです。(これも美味い)

棟梁の里「朝倉」では玉子使うた「蒸し雑煮」らしかばってんが

これもあちこちに有るみたいです。

日本人の悪いとこで「右へならえ」で各家庭の文化が薄れてきたけん

「アゴ出汁、鰤」の雑煮がブームになって来たとかもしれまっせん。

昔は、元日は外さぃ出らんで三が日、暇やけんお櫛田さんにでもお詣り行こうか?

が博多の家庭やったばってんが今やどこのお宮言っても元日から長蛇の列ですもん。

昨今の神社仏閣ブームか?普段お宮に寄りつきもせん人たちでいっぱいです。

正月だけお詣りしたっちゃ後利益は無かとぃね~

さて昨日も書いたばってんが博多(我が家)では正月四日は雑煮ば止めて

米ば食べ始める日でお正月の具材ば全部ぶちこんだ雑炊(粥)ば食べます。

ものば大切に使い回す博多商人の知恵?また塩辛いもんばっか食べた胃に優しい

「雑炊(粥)」は理にかなっとります。

昔、おいしゃんが人形屋のころ四日の出勤は弁当持って行きよったばってんが

お昼にはお袋がこの「福入り雑炊」出してくれよりました。

そいけん七日は博多(我が家)では七草粥や無うて「七草汁」です。

松の内は「麹断ち(こうじだち)」て言うて味噌は食べん

七日の朝初めて七草が入った味噌汁ば食べます。

※博多萬盛堂HP参考に・・・・

おいしゃんが子供の頃は六日の夜は住み込みの女店員さんが「トントン」て

七草ば叩く音の響いとりました・・・・・

![]()

この春の七草、ちゅうで言えます。ペンペン草の類も入っとりますが

昔は冬の間の貴重な野菜ですよ。

季節ごとに行事ごとば大事にした先人ばまねて今年もおいしゃん

暮らして行こうて思います。

そげな博多の日々ば次の世代に博多弁と共に伝えたい

おいしゃんブログで有りますと・・・・・

チャンチャン

今の人は本当に正月の行事ごとに疎かですね。

ばってんが正月はいつからいつまでば言う?

こげな正月行事の文化は関東関西で全く違うとが面白かですね。

関東は徳川幕府の影響、関西は京都、また商人の文化の影響のありますもんね。

十二支ば言える人も今の若っか人には少なかっちゃろうね・・

ちなみに十二支に「ミヤオ」は入っとりません。中国からの伝来で

日本では主に一日ば十二分割する時間ば表しておりました。

「草木も眠る丑三つ時」やら言いまっしょう?

十二支の一番目は何で「ねずみ(子)」か?若い人知っとります?

あれ牛の背中にのってずるしとるとですよ。

ずるがしこい「ねずみ男」との関係はここでは定かで無かけん書きません。

そもそも「ねずみ男」は鬼太郎のキャラクターやけんね。

年賀状に使うけん十二支は知っとっても「十二支十干(じゅうにしじゅっかん)」

は知りめえね~本当は「子、丑、寅・・・」の十二支と「甲、乙、丙・・」の

十干の組み合わせて「干支」がなりたっとりますとよ。

そいけん「今年の干支は?」て言うたら正確には「己亥」て言わななりません。

そしてこの干支の最初が「甲子(きのえね)」になります。

大正時代の「甲子」の歳に完成したとが「甲子園球場」ては有名ですね。

ちなみに博多大黒流の最高決議機関は「甲子会」ですよ。

そしておいしゃんが生まれたとは「丙申」の年であります。

昔の人は短命やったけんこの60年で大体人生ば全うするけん

生まれ年は西暦やら元号や無うて「干支」であらわしよりました。

今はともかく昔の山笠やら松囃子の手拭はこの「干支」で

年ば表しよりました。

60年で繰り返すけんこの年は「昭和戊戌」てあります。

陛下が即位して60年以上はほとんどあり得んけん昭和に「戊戌」は

一回しか無かけんです。

ちなみに「昭和天皇」の在位64年は歴史上、第一位です。

干支一回り以上してます。

生れて60年で一回りやけん「還暦」て言います。

昔はこげん長生きでけたて言うとが「還暦祝」ですが

おいしゃんすでに車の走行距離と一緒で一回り越えとりますもんね。

一回り半くらいは生きたかばってん無理でしょうや~

ばってんこういうおいしゃんも暦みらな「十干」の順番は覚えんです。

昔「干支人形」ば扱いよったけんの知識です。

さて、正月て言うたらやっぱ「お雑煮」全国各地で味も具も違うばってん

お餅が入るとは全国一緒、日本は古来「米」の民族ですけんね。

くっきり関東圏は「角餅」関西圏は「丸餅」にわかれ

焼くか煮るか?も地方によって様々です。

博多は丸餅の澄まし汁仕立てです。

昔、兄貴が正月はラグビーの全国大会で関西に投宿やった時

雑煮が「味噌仕立ての餡小餅」やって早ぅ帰って博多の雑煮が食いたいて

言いよりましたもんね。

角餅の例外は唯一「鹿児島」の角餅、やっぱ薩摩は九州でも別格ですね。

何で関東は角餅か?池上さんに言わせたら江戸は人口が多かけん

いちいち丸めんで手っ取り早ょうのして切るて言いござったばってんが

本当は関西圏(大阪)は商売人の町やけん正月からおなごが刃物は使わんとこから

来とります。おせちも女将さんが正月煮たきせんで良かごとした料理です。

※これは料理屋さんの博多雑煮の写真です。鶏の雑煮ですね・・どっこも海老が入らんとが不思議です・・

博多も例にもれず「丸餅の煮餅」です。

今や博多も近辺からの移住者も多かけん各家庭で様々です。

ばってんがこれは山笠の仕来りが流、はたまた町で全然違うとといっしょ

ましてや家庭料理はそこそこで違います。

今は「アゴ出汁」て言いますばってんが昔は「ハゼ」の上品な出汁使うたり

魚も鰤や無うてその上品な出汁に合わせて鯛やらの「白身魚」ば使うとりました。

もちろん鶏ベースの雑煮も家庭によっては有りです。(これも美味い)

棟梁の里「朝倉」では玉子使うた「蒸し雑煮」らしかばってんが

これもあちこちに有るみたいです。

日本人の悪いとこで「右へならえ」で各家庭の文化が薄れてきたけん

「アゴ出汁、鰤」の雑煮がブームになって来たとかもしれまっせん。

昔は、元日は外さぃ出らんで三が日、暇やけんお櫛田さんにでもお詣り行こうか?

が博多の家庭やったばってんが今やどこのお宮言っても元日から長蛇の列ですもん。

昨今の神社仏閣ブームか?普段お宮に寄りつきもせん人たちでいっぱいです。

正月だけお詣りしたっちゃ後利益は無かとぃね~

さて昨日も書いたばってんが博多(我が家)では正月四日は雑煮ば止めて

米ば食べ始める日でお正月の具材ば全部ぶちこんだ雑炊(粥)ば食べます。

ものば大切に使い回す博多商人の知恵?また塩辛いもんばっか食べた胃に優しい

「雑炊(粥)」は理にかなっとります。

昔、おいしゃんが人形屋のころ四日の出勤は弁当持って行きよったばってんが

お昼にはお袋がこの「福入り雑炊」出してくれよりました。

そいけん七日は博多(我が家)では七草粥や無うて「七草汁」です。

松の内は「麹断ち(こうじだち)」て言うて味噌は食べん

七日の朝初めて七草が入った味噌汁ば食べます。

※博多萬盛堂HP参考に・・・・

おいしゃんが子供の頃は六日の夜は住み込みの女店員さんが「トントン」て

七草ば叩く音の響いとりました・・・・・

この春の七草、ちゅうで言えます。ペンペン草の類も入っとりますが

昔は冬の間の貴重な野菜ですよ。

季節ごとに行事ごとば大事にした先人ばまねて今年もおいしゃん

暮らして行こうて思います。

そげな博多の日々ば次の世代に博多弁と共に伝えたい

おいしゃんブログで有りますと・・・・・

チャンチャン